「子どもたちにも本物を味わってもらいたい」――都立三鷹中等教育学校 指導教諭能城先生がHHKBをラボに配備した理由

2019年から文部科学省が打ち出している「GIGAスクール構想」では、学習用PCやタブレット等のスペックが低く、耐久性も高くなかったことが指摘され、2024年度には(Windows OSであれば)最低メモリ4GBから8GBへ、Wi-Fi規格もWi-Fi 5からWi-Fi 6以上へと引き上げられました。

とはいえ、やはり低スペックで安価なものというイメージが拭えません。

そのような中、東京都立三鷹中等教育学校では教育委員会が整備する「コンピュータ教室」に追加する形で「メディアラボ」を設置。さらに「高等学校DX加速化推進事業」(以下、DXハイスクール)採択校として、「STEAMラボ」を新設。最新かつ高スペックなPCや3Dプリンター、スキャナー、デジタルカメラ、そしてHHKB Professional HYBRID Type-Sを設置しています。

- 「STEAM」とは――「科学(Science)」「技術(Technology)」「工学(Engineering)」「芸術(Art)」「数学(Mathematics)」の5分野の頭文字を取ったもので、「STEAM教育」とはこれらを総合的に学び、知識の応用力、発想力、問題解決能力などを育む教育方法のことを指します。

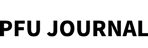

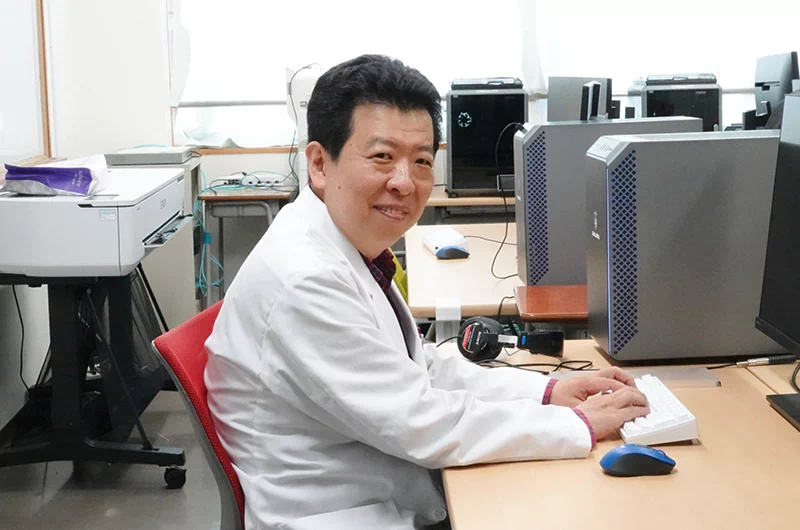

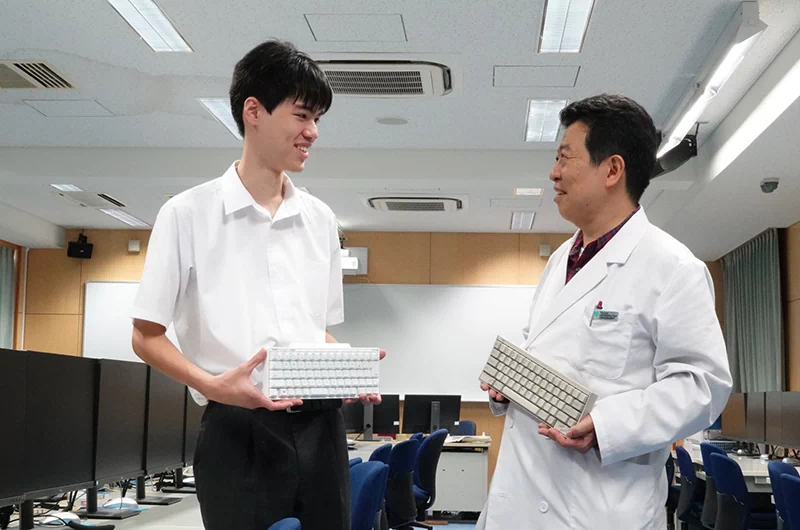

なぜHHKBが採用されたのでしょうか。また、利用する生徒さんはどのような感想を持っているのでしょうか。都立三鷹中等教育学校 情報科指導教諭 能城雄先生と、生徒さんを代表して5年生の村山貴彦さんにお話を伺いました。

都立三鷹中等教育学校ってどんなところ?

「5年生」と耳にすると、「小学5年生?」「11歳にインタビュー?」と思うかもしれません。実は、都立三鷹中等教育学校は中高一貫校のため、入学してから高校卒業(13歳~18歳)まで在学するので、ここでの5年生は高校2年生と同じ学年を指します。

都立三鷹中等教育学校は1949年に三鷹町立三鷹新制高等学校として創立し、2010年に中等教育学校へと移行しています。

「将来の日本を担う生徒の育成」「高い見識と幅広い教養の育成」「思いやりの心をもった豊かな人間性の育成」「6年間を通した体系的な教育課程を構築」という教育目標を掲げ、主体的な学びを重視しています。

ICT教育にも力を入れており、GIGAスクール構想が始まる前の2016年にICTパイロット校に指定され、1人1台端末の支給を実施。コロナ禍においては、迅速に双方向型オンライン授業を実施していたという背景がある学校です。

参考資料▶コロナ禍における学びの継続

HHKBを導入したきっかけは?

都立三鷹中等教育学校に到着し、すぐに案内していただいたのが、高スペックなGALLERIA ゲーミングPC(Intel Core i7-14700F、GeForce RTX 4060搭載)をはじめ、3Dプリンターや3Dスキャナー、10GbEネットワークを敷設したSTEAMラボです。

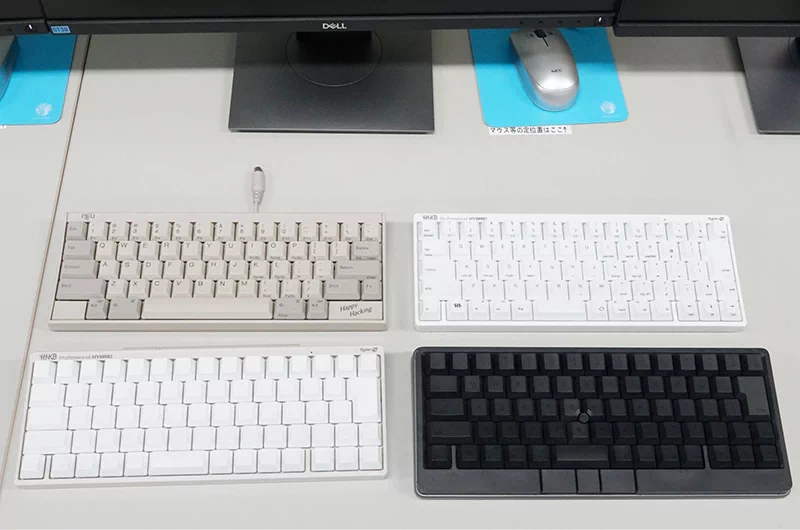

4台のゲーミングデスクトップPCのそばにあるのは、HHKB Professional HYBRID Type-S 雪。しっかり、バード電子製キーボードルーフも被せてあります。

通常、学校などに配備するPCやディスプレイ、キーボードは「なんとなく使える」というレベルのものが多いと予想していたので、それぞれのスペックの高さに驚きました。

なぜこれだけのスペックのものを配備したのでしょうか。

「生徒さんたちには、プロが使う本物の道具を使ってほしいのです」と能城先生。「令和6年度と7年度でDXハイスクール事業の採択校になり、予算をいただくことができました。そもそもDXハイスクール事業が目指すのは、情報教育を推進し、高度IT人材を育てること。プロ仕様の本格的な機材に触れることで、生徒の学習意欲向上を狙い、その目的に寄与したいと考えたのです」。

そのため、反応速度が速く、高負荷な作業を難なくこなせるハイスペックなゲーミングPC、高速スクロール可能な高性能マウス(Logicool(ロジクール) Signature M750LBL ワイヤレスマウス)、4K解像度ディスプレイを1台あたり2枚でマルチディスプレイ8K構成、スタジオモニターヘッドホンなど、“本物志向”の端末を配備したのです。

このラボは出入り自由。教員・生徒であれば誰でもラボ内の機材を許可なく利用できます。

例えば、自分たちで3Dプリンターを使って校章を立体化したものを作ったり、文化祭で校門付近に建てる門のミニチュア版を作ったり、後述するヘッドホンフックを作ったりしています。3Dプリンターで造形の材料となるフィラメントが切れれば、自主的に在庫の棚から取り出してセットします。インクなどもすべて、先生が管理するのではなく、なくなったら生徒さんたちが補充するなど、完全に自主性に任せています。

「このヘッドホン、知っていますか?」と差し出されたのが、ソニー製スタジオモニターヘッドホン「MDR-CD900ST」。「動画のファーストテイクで、名だたるアーティストが使っているのと同じものなんですよね。ここに来れば、推しが使っているのと同じヘッドホンを使うことができる。それって、高校生がドキドキするポイントなんじゃないかな、と思うんです」と思いを語ります。

では、なぜキーボードにHHKB Professional HYBRID Type-Sを選んだのでしょうか。

実は能城先生は1998年、「KB02」からのHHKBユーザー。「Sun Microsystems 社のワークステーションで使いたくて、……さすがにHHKBのファーストモデル(KB01)は高くて買えませんでしたが、量産されるようになってすぐに購入しました」と語ります。

その後、PCがUNIXになり、サーバーのコンソールで利用し、HHKB Liteなどを経て、革新的なHHKB Studioを早速使ってみたものの、やはり原点(オリジナル)であるProfessionalシリーズに戻ってきたそうです。

「弊校にはUNIX研究同好会があります。UNIXやLinuxを勉強しておけば、10年経っても、20年経っても、その技術は変わらないので若い頃に覚えた技をいつまでも使うことができる。

それと同じで、良いキーボード、変わらないキーボードに触れておけば、LINEヤフーやグーグルといった一流企業で働く人たちが使っているものと同じ“本物”に触れたという思い出が、社会に出てから功を奏するのではないかな、と考えています」(能城先生)

「押した感じがいい」――現役中等生のリアルな感想

次に案内してもらったのは、授業で使われる「コンピュータ教室」、併設された「メディアラボ」です。ここには合計49台のデスクトップPCがあり、そのうち8台はクリエイター向けの高性能PCです。コンピュータ教室ではモニターが隙間なく並んでいます。その理由は、生徒さんたちが使うPCに1台のモニターがあり、2台の(2人分の)モニターの間に先生PCの画面が投影されるモニターがあるから。これなら先生からの距離に関係なく先生の作業の様子などを確認することができ、どのような指示を出されているのかが一目で分かります。

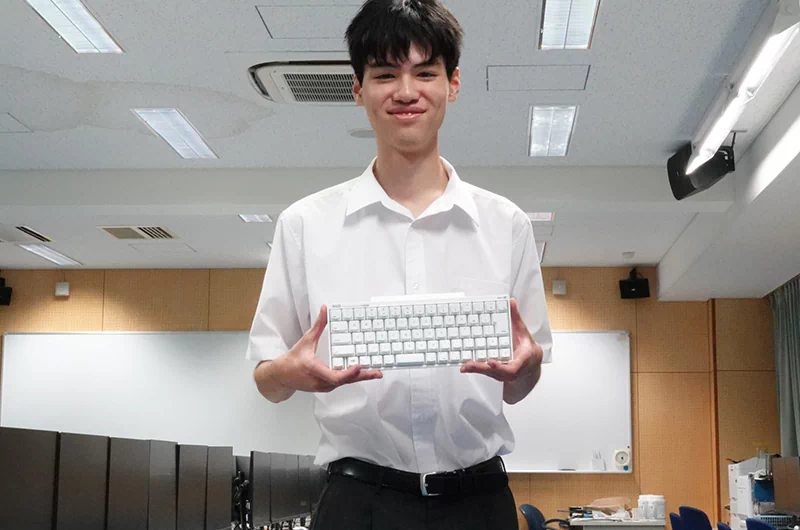

このパソコン教室で待っていてくれたのは5年生の村山さんです。1人1台端末として購入したMicrosoft Surface Laptop Go 3で作業をしているところをおじゃましました。

UNIX研究同好会の部員の1人で、STEAMラボにもよく顔を出すという村山さん。HHKB Professional HYBRID Type-Sを使って作業をすることもあるといいます。

気になる使い心地は「ノートPCのキーボードはカチャカチャという音が出るけれど、あのキーボード(HHKB Professional HYBRID Type-S)は静かだと思うし、押した感じがいい」とのこと。

「ノートPCのキーボードの方が長く触れているので、どちらが慣れているかといえばもちろんノートPCだし、好きなのもノートPCのキーボード。だけど、キーボードが(HHKB Professional HYBRID Type-Sに)変わったからといって違和感はないし、入力しづらいと感じることはない。指からスッと離れる感じが気持ちいい」(村山さん)

将来的にIT系の仕事に就きたいという村山さんは、当然タッチタイピングを習得しています。キーボードなどのガジェットを愛でるという取材陣の言葉に「???」と、はてなマークを飛ばしていましたが、「無刻印タイプのキーボードを見たときにはカッコいいと思いました」とフォローしてくれました。

能城先生によれば、「今は一方的に良いものに触れてもらいたいという思いで使ってもらっているフェーズ。将来、『いいものを触らせてもらっていたなぁ』と思い出してもらえたらうれしい」とのことでした。

忖度することなく、感想を語ってくれた村山さんですが、STEAMラボに無造作に置かれていた“カラープリンターの使い方”や“プリンタードライバーをインストールする方法”など、いわゆるマニュアルを自ら作成するほど自主性にあふれた精神を持っています。将来が楽しみだと感じました。

「良いことが分かっているから新しいものが出ると買ってしまう」

能城先生ご自身のHHKB歴についてもお聞きしておきましょう。前述のように、初となるHHKBは「KB02」で、その後、PCが変わっても、HHKBを買い足しては使い続けていたといいます。

「HHKB Professional HYBRID Type-Sが出たときに、日本語の無刻印タイプがないのかぁと残念に感じていましたが、雪モデルの無刻印キーキャップが発売されて、即座に購入し、無刻印を“自作”したものを愛用しています。最近まで、HHKB Studioをメインにしていましたが、やはり手がHHKB Professional HYBRID Type-Sに慣れていたので戻すことにしたのです」と笑います。

その他、「HHKBに似ている!」とのことで、見せてもらったのが富士通コンポーネント製ぷらっとホーム販売の「FKB8579」。当時人気のあったHHKB Liteと似た配列で、HHKBファンがちょっと欲しいと思うものまで装備されていました。

HHKBの良さの1つは、100万回押しても壊れない頑丈さにありますが、新しいものを買ってしまうのにはわけがあるといいます。それは「絶対に良いことが分かっているから」。

「買い替えるんじゃないんです。良すぎて買い足してしまうんです。新しいものが発表されると、これも良いものに違いない、と思ってつい買ってしまうんです(笑)」(能城先生)

とのこと。HHKBへの深い信頼に、関係者としてありがたく嬉しい気持ちになりましたが、逆にプレッシャーも感じます(笑)。

今後も、この信頼を裏切らないようにしていかなければいけませんね。

さて、今回は、そんな能城先生が主導して開設されたSTEAMラボやメディアラボについてご紹介してきましたがいかがでしたでしょうか?

大人になった今だからこそ、この環境で学べる子供達がすごくうらやましく感じますね。

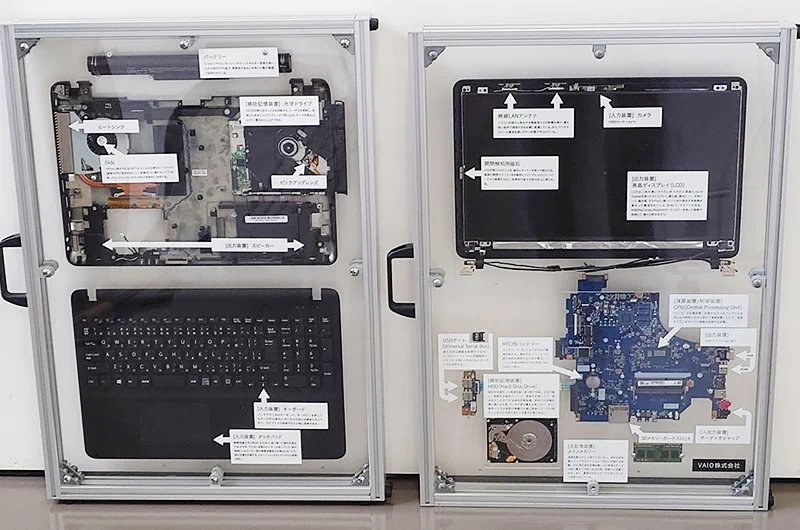

実際のプロフェッショナルも使うPCやキーボード、ヘッドホン、キーボードの他、α6000シリーズなどのデジタル一眼レフカメラ、4K撮影対応デジタルカメラ、分解して基盤などを詳しく見ることのできるVAIO、さまざまな三脚やグリーンバック、Meta Quest 3、ScanSnap iX1600やScanSnap iX2500など、様々なものが整備されていて、どれも自由に持ち出して使うことができます。

そういえば、視察に来た人たちは、これら一流の機材を目にして「これでどんな成果が出ているのか」と必ず尋ねるそうです。そのとき、能城先生はこう答えています。

「成果が出るのではなく、これらを用意したことで生徒が何を(自主的に)するのか。その可能性にかけています。高度IT人材を育てるための下支えをするのは本物の道具です。それを用意するのが私たちの仕事ではないでしょうか」(能城先生)

「子どもだからといって、彼らにおもちゃを与えない」「本物を使ってもらいたい」と取材中に繰り返していた能城先生は、期待感を込めて次のように話してくれました。

「良いものを知っているから良いものが分かります。これは、料理や音楽なども同じだと思います。良いものに触れたことがあるからこそ、その良さについて思い出すことができる。卒業後のいつか、本物を知る人として、詳しくない人たちに本物を教えてあげられる、そういう人に育ってもらいたいですね」(能城先生)

大人になってはじめて「何が良いもの」で「何が本物なのか」を判断できるものですが、大人であり、かつさまざまな“本物”を目にしてきた教師として、能城先生は子どもたちに本物を用意してくださっています。将来有望なIT人材がここから羽ばたいていくと考えるだけで、わくわくするような取材時間を過ごすことができました。

執筆者

渡辺まりか

通電するガジェットをこよなく愛するフリーランスライター。馬が好きで乗馬ライセンスを、海が好きで二級小型船舶操縦士免許を、昔からのあこがれで普通二輪免許を取得するなど多趣味。物欲を抑えつつ、編み物をライフワークとするなどアナログな一面もある。

商標について

- HappyHacking、HHK、HHKB、Happy Hacking Keyboard Studio、HHKB Studioは、株式会社PFUの日本における登録商標です。

- UNIXは、米国およびその他の国におけるオープン・グループの登録商標または商標です。

- 本文中に記載された他社の製品名・サービス名および掲載画像に含まれる他社製品は、各社の商標または登録商標です。