キーワードは「dive in.」――存在感を忘れさせるワークチェア 「ingCloud」 誕生秘話

作業への圧倒的な没入感――HHKBシリーズのキーボード は、指の動きを最小限に抑える設計により、クリエイティブな作業へ集中することを可能にします。

しかし、キーボードだけでは真の効果を得ることはできません。その存在を忘れるほど集中できるワークチェアがあると聞いて、コクヨさまへとやってきました。

HHKBは、集中してタイピングできるキーボードを目指していますが、忘れてはならないのは、作業者が身を委ねる椅子の存在です。

コクヨ様では、エンジニアやプログラマーが作業へ「dive in.」するほど没入感を得られるワークチェア「ingCloud」(イングクラウド)を開発し販売に向けた準備を進めています。

それは一体どのような椅子なのでしょうか。HHKBシリーズのキーボードとの相乗効果で、どのような効果が得られるのでしょうか。開発のきっかけは?

2025年6月3日から5日にかけて開催されたワークプレイスアイテムの展示会「オルガテック東京」にて、HHKBとコラボしたingCloud。その目指すところがHHKBと重なるところからシンパシーを感じ、取材を申し込んだところ、快く引き受けてくださいました。

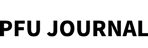

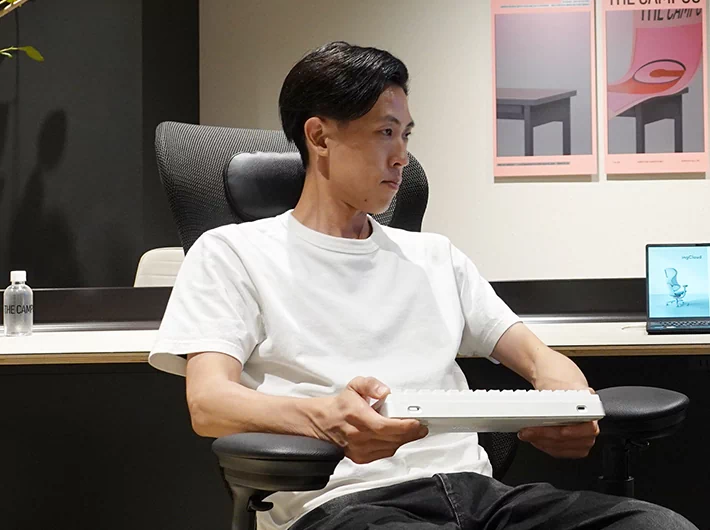

開発秘話をワークプレイス事業本部 ものづくり開発本部の木下洋二郎さんと前田怜右馬(りょうま)さんにお聞きしていきます。「dive in.」できるingCloudと没入感の高いHHKBの同時利用でどのような働き方ができるのかを想像しながら読んでいただけると幸いです。

開発は初代ingの発売と同時期に開始。目指したのは存在を忘れさせること

木下さんは、様々な業種のエンジニアやクリエイターの方たちへのヒアリングを通して、特に多くのテック系のエンジニアが長時間座り続けることによる身体的負担が「かなりシビアだ」と考えるようになりました。「中には杖が必要になるような人もいたんです」と木下さん。それをきっかけに「もっと負担の少ない椅子を作りたいと思うようになりました」と続けます。

開発への着手は初代ingを発売した直後の2017年に始まっていましたが、発売は今年2025年12月の予定。開発に8年もの期間が必要でした。

開発にあたって目指したのは、着座した後は意識が向かないような椅子。「ユーザーとモニター、そしてキーボードが主役になるような椅子、存在を忘れさせる椅子、体の一部であるかのように身にまとうような椅子を目指しました」と語ります。

「このような椅子では“モチベーションを上げてくれる”、“座るだけでこれだけ良くなる”という方向性で開発しがちですが、ingCloudで重視したのは“なるべくモチベーションを一定に保つ”、“なるべくブレないようにする”、“そのままの状態を維持できる”ことでした。何かを劇的に変えたいということではなく、自然にそのまま、ずっとできる、ということを意識して開発しました」(前田さん)

ノイズを排除し、状態を維持(ing)できる――それがingCloudの目指すところだったのです。

観察やヒアリングから見えてきた動く必要性

ingCloudを開発するにあたり、40人以上のエンジニアやプログラマーに来社してもらい、開発スペースで2時間ほど作業をしてもらったといいます。

タイムラプスで、その動きをチェックすることで見えてきたのは、

「とにかく体を動かさず、作業に集中しているんですよ」と木下さん。「日常の仕事でも、席を立つのは食事をするときかトイレに行くときだけという人も多いのが印象的でした。そればかりか、キーボードから手を離さないんです。マウスに触れることもほとんどありませんでした」と驚きます。

これは体にどれだけ負担となるのでしょうか。木下さんは分かりやすく例えで説明してくれました。

「2時間の映画を見終わった後、体が硬くなっていて痛いという経験をしたことはありませんか? 彼らの場合、それが日常的に続けられているんです」(木下さん)

しかし、タイムラプス動画から別の発見もありました。「動かないとはいえ、生きているのでわずかですが体を動かしているんですよね。本人が意識していなくてもわずかに動く、その動きを妨げない、その動きに追随するような仕組みが必要だな、と考えました」と木下さんは説明してくれました。

また、長時間座り続けて作業をするエンジニアや執筆者、編集者などは椅子へのこだわりが強く、椅子に高い関心を抱いているのでは? と考えがちですが、実はそれも半分は当たっていて、半分はハズレなのだそうです。

「椅子マニアなのかな、と思っていたけど実はそうではありませんでした」と木下さん。「高級な椅子にはいろいろな調整機能がついているけれど、実際はそれらの機能を使いこなしている人はほとんどいない。自分の体がシビアになってきているから椅子に頼りたいと思って高級な椅子を買うものの、機能を使いこなせずフィットしていない、ということがままあるということに気づきました」と解説します。

「操作しなければならないものが多いと、特にB to Bでは総務の方にお伝えしても、エンドユーザーには伝わりません。また、多機能がノイズになり、作業に集中できないという結果を招くこともあります。それで、最小限の操作で体にフィットする、そんな椅子を開発することになったのです」(木下さん)

「自分が心がけているのは、できるだけ主張の少ないシンプルなプロダクトデザインですが、ヒアリングから見えてきたのは、シビアなユーザーの体にどのように良い影響を与えてくれるのかを視覚的に分かるようにしなければならない、ということでした」と前田さんは振り返ります。

「体にフィットしやすいということが分かるような見た目、色分けなどですね。このプロダクトへの投資が、自分の体へ何を与えてくれるのか。私たちは、プロダクトデザインを通してそれを伝えていかないといけないということに気づいたのです」(前田さん)

「シンプルなデザインを目指していた自分にとって、良い勉強になりました」と前田さんは語ります。「ただインテリアになじめば良い、とかシンプルにすれば良いとかいうわけではない。しっかりと見せてあげる必要があるんだなということに気づくにつれ、思い描いていたものからどんどん外れていくんです。おかげで自分のデザインの幅が広がったように感じました」。

“張り具合”の微調整の妙により体圧分散を実現

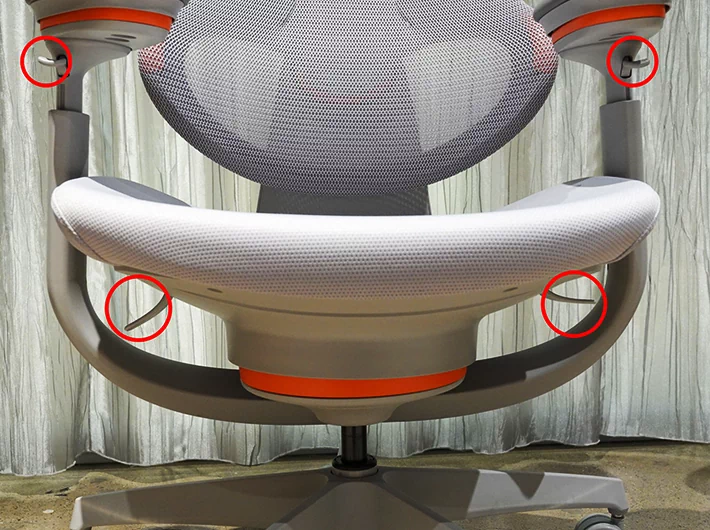

ingCloudの背もたれ部分は全面メッシュ仕様ですが、ほとんどの椅子にあるような背もたれの左右のフレームがありません。

「フレームがあると、腕を後方へ引きづらいでしょう?」と木下さん。「ingCloudは、わずかな動きにも追随することを目指しているので、腕を回したときにじゃまになるようなものを排除したかったんです」とのこと。

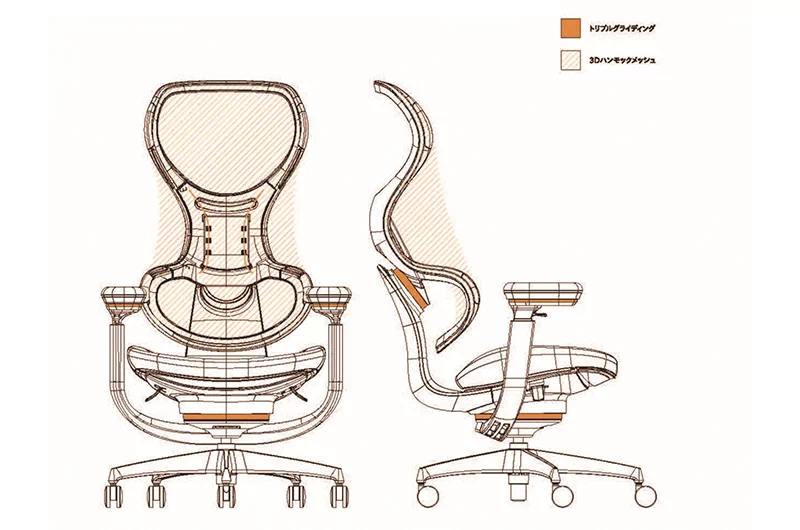

また、座面下、背もたれ、肘掛け部の3カ所には、体の動きに合わせて柔軟に動く「トリプルグライディング」を備えているため、上半身を前後左右どの方向に傾けても椅子全体が自然と追随します。通常のオフィスチェアはリクライニング機構にバネを使っていますが、ingCloud のグライディング機構は、バネを使わずに体重の移動だけでバランスを取る動きのためにバネによる反発もありません。

「性別や体重、身長に関係なく、座れば自然に調整されるんですよ」と木下さん。「ブランコと同じですよね。自分の体重で自分を持ち上げる、揺り戻しがあれば調整しなくてもバランスを取ることができるでしょう?」とその原理を解説してくれました。

肘掛けやヘッドレストの部分にもこだわりが見られます。まず、腕や頭などの肌に直接触れるインターフェースなので、よくある硬いプラスチック樹脂を使わずに柔らかい素材を採用しました。実際に肘や頭を預けると、心地の良いフワフワ感を得られます。まさに「雲」に包まれるかのような感触です。

また、ひじ掛けは内側に90°回転することもできます。これにより、集中してキーボードを打つときでも、肩を開いて休憩するときでも肘掛けに肘を載せて、肩への負担を軽減させることができます。もちろん、高さも変えられます。

自分で調整する箇所は、肘掛けと座面、ヘッドレストの高さ、そして背もたれのリクライニング角度のみとごくシンプル。これは、「アジャスタブル」、つまり調整できる椅子ではなく、「アジャスティング」、つまり椅子が自動的に調整される、ついてくる状態になることを目指した結果実現したものです。

ingという名前はこの現在進行形で調整されているということから名付けました。

全面メッシュについて、もう少し触れておきましょう。背もたれを覆うメッシュを支えているのは、さらに背面にあるフレームで、この部分にメッシュを立体的に張ることにより、体圧を分散させています。

「3Dハンモックメッシュ」と名付けられた背もたれ部分に背中を預けると、木の間に吊るされたハンモックで休んでいるかのような快適さを得られます。

「この立体的な面形状は数えきれないほどの試作での調整によって実現しました。張る位置が1mm、2mmずれるだけで、快適性が損なわれてしまうんです」と木下さんは調整の難しさについて語ります。

「とはいえ、量産化するにはどの程度まで張らないといけないかを言語化しないといけません。私たち開発メンバーそれぞれが心地よいと感じるポイントを徹底的に言語化してみんなで共有しながら、その硬さ、張り具合を調整していくことで、同じ品質の製品を作れるようになりました」(木下さん)

ingCloudには、ライトグレー/ソフトグレー、ピートグレー/ブラックという同系色でまとめたカラーバリエーションの他に、ライトグレー/サンオレンジ、ピートグレー/サンオレンジと、明るいオレンジ色を差し色にしたバリエーションも存在します。

「これも市場調査から見えてきたカラーリングなんです」と説明してくれたのは前田さんでした。「ゲーミングだけに限らず、テック系のプロダクトではオレンジや蛍光色などが差し色に使われています。先ほど、視覚的に機能を主張する必要性についてお伝えしましたが、こうした箇所に差し色を入れることで、メッシュを支えているポイント部分や稼働する部分を訴求したいという狙いもありました」と語ります。

「とはいえ、インテリアとして主張しないものが好まれる場合もあります。そういう要望に答えられるよう、ベーシックなものも用意しているというところですね」と付け加えてくれました。

日本のものづくりを体現した製品

最後に、日本メーカーならではのこだわりについてお聞きしました。

「サイズ展開をしたり、調整箇所を多く設けたりすることで、さまざまな人に合わせられるようにするという点や、システマティックに各役割を担うパーツを組み合わせて製品ができあがるという点で、海外製品は優れていると感じます」と木下さんは海外製品の良さを認めつつ、「しかし、調節機能をなくしながらも圧倒的な体圧分散を実現するためだけに、これだけ繊細に、パーツそれぞれの相互作用のことまで考えて細かい調整をひたすら積み重ねるというingCloudは、とても日本人的な製品ではないでしょうか」と続けます。

「調整レスという考え方は、欧米諸国にもありますが、単に調整するという機能を切り捨てているだけのものが多いんです。でも、私たちが目指したいのは、いろいろな人が体重に関係なくバランスを取れるようにするための調整レスです。切り捨てているだけではないというところを知ってもらいたいですね」(前田さん)

「絶妙なバランスを保ちつつ、全取りする。お箸がそうですよね。たった1種類の飲食用具でつまんだり、切ったり、混ぜたり、ほぐしたりできます。そういう日本人の良さが表れているのがingCloudじゃないかな、と思うんです」(木下さん)

親和性の高い製品同士の掛け合わせでさらなるダイブ感を獲得

クリエイティブな作業へ没入するためにデザインされたHHKBシリーズと、存在すら忘れさせるほど作業へ集中できるように開発されたingCloud――どちらも体の延長のようでいて、作業に没入し、ゾーンを保つというコンセプトが根底にあります。

HHKBシリーズのキーボードであれば、ホームポジションからほとんど手を動かすことなくタイピングができます。

ingCloudなら、立ち上がって動き回らなくても、生きている限りわずかに動く自然な体の動きに背もたれや座面、肘掛けが追従し、疲労を軽減させることができます。

椅子とキーボード、という全く違うインダストリアルでありながら、親和性の高いコンセプトで作られているため、同じシーンで使えば、より高い「dive in.」感、つまり没入感を得られることでしょう。

体感しないとわからないかも?

インタビューは2時間近くに及びましたが、会議室に備え付けの椅子ではなく、ingCloudを使わせてもらっていたおかげで、腰が痛くなることも、肩が凝ることも、おしりが痛くなることもなく、自宅で仕事をしているときとは比べものにならないほど疲れませんでした。

筆者は、落ち着きがないこともあり、会話中も上半身をぐねぐねと左右に動かしたり、脚を前後に伸ばしたり、腕を肘掛けに載せたまま左右前後に動かしたりしがちなのですが、ingCloudが動きに追随しつつすべてを包み込んでくれたおかげで、快適に過ごせました。

dive

inできる椅子と、没入できるキーボード。そのどちらも体験しないと良さが分かりづらいのが玉に瑕です。幸い、HHKBシリーズのキーボードであればタッチアンドトライスポットが増え続けていますので、皆さんにも気軽に体験していただけるようになってきました。また、取材後の情報では、ingCloudの体験コーナーも設けられたとのこと。少しでも「どんな没入感を得られるのか」と気になるのであれば、体験しに行ってみてくださいね。

コクヨのTHE

CAMPUS 1Fコクヨ家具体験コーナーでは、ingCloudとともにHHKBも展示されています。

執筆者

渡辺まりか

通電するガジェットをこよなく愛するフリーランスライター。馬が好きで乗馬ライセンスを、海が好きで二級小型船舶操縦士免許を、昔からのあこがれで普通二輪免許を取得するなど多趣味。物欲を抑えつつ、編み物をライフワークとするなどアナログな一面もある。