「こだわりの詰まった集中する環境を作り出すデバイスがあればいい」――enableX 中村陽二さんのモノへのこだわりとHHKBを選んだ理由

なすべきことに集中する――これはビジネスパーソンだけでなく、家のことを行う人も、学業に携わる人も身につけたい資質の1つといえるでしょう。しかし、なかなか難しい場合があります。

株式会社enableX(イネーブレクス) 取締役 中村陽二さんは、「やるべきことに集中できる環境を作るために努力している」と言います。一体どのようにすればそれが実現するのでしょうか。

今回は、仕事場も兼ねている中村さんのご自宅を訪問し、その真髄を拝見しつつ、お話を伺いました。

幼少期をインドで過ごした異色の中村陽二さんの経歴に迫る

事業開発コンサルティングサービスを行う株式会社enableXの取締役として活躍しているのが中村陽二さんです。

幼稚園に通っていた最後の年から小学4年生という感性の磨かれる時期にご両親に連れられてインドで過ごし、語学力や国際力を磨きました。そこで身についたものが、現在のグローバルな活躍につながっています。

「北米や欧州を対象にした仕事ができること、在印のさまざまな国籍の子どもが集うアメリカンスクールにいたことからどのような国の人と話しても違和感を覚えないでいられることなどは、インドのおかげといえますね」と中村さんは笑いながら話します。

では、そんな中村さんがHHKBを選んだ理由とは一体何なのでしょうか。モノを選ぶときは何を基準にしているのでしょうか。

すべての“ムダ”な時間はより良いアウトプットのために

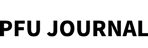

仕事場に足を踏み入れて驚いたのは、2つの書棚に入り切らないほどの書籍が積み上がっていることでした。

「仕事柄、経営や金融に関する本があり、その他に料理や技術専門書、アートに関するものが多いですね」と中村さん。とはいえ、最近ハマっているのは歴史もの、特に第二次世界大戦に関係したものだといいます。

「理系なので、あまり歴史を学んでこなかったという背景があるんですが、大戦が始まった1939年だと民間人のものも含め、さまざまな人たちの日記が残っているんですよね。すると、大戦に突入することが、当時の人たちにとって予想外のものだったということが伝わってくる。

歴史に興味があるわけではなかったんですが、この民間の記録から読み解こうという大きなテーマを前にして、関心が高まり、集めるようになったというわけです」(中村さん)

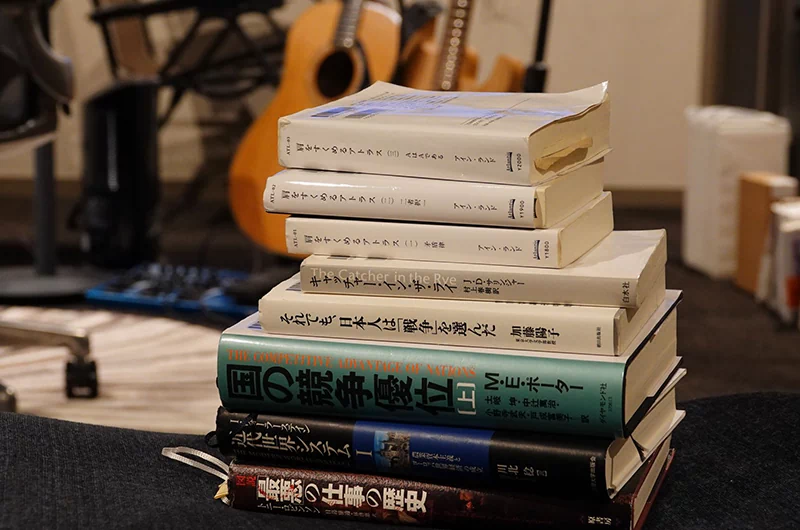

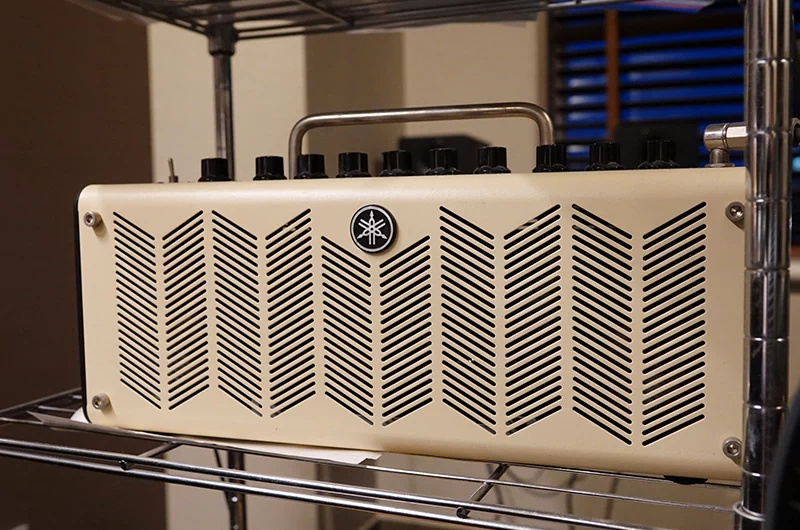

その奥には、2台のギター(ヤマハフォークギターとSAITO GUITARS S-622)とヤマハの「アンプ THR5」、ロッキングチェアなどが並びます。

ギターはもちろん音楽が好きだから、ロッキングチェアは早朝に起きて仕事をし、昼頃に仮眠を取りたいときなどに使うとのこと。

「ずっと机に向かっているわけではないですからね」と中村さん。「あの、僕の“言い訳シリーズ”の1つなんですけど」と話し始めます。

「国立西洋美術館を作ったル・コルビュジエという有名な建築家がいました。彼は午前中はずっと絵を描いていたんですよね。え? いや、建築と全然関係ない絵も多くあるんですよ。で、午後になってからアトリエに行って午後5時半には帰る。『私のクリエイティビティの多くは、絵を描くことで生まれる』というようなことを言っているんです。

それから有名な哲学者のイマヌエル・カントは、大の晩餐会好きですし、帝国ホテルを作った世界的に有名な建築家フランク・ロイド・ライトも、あの落水荘を数時間でシュッと書き上げましたし、イーロン・マスク氏も短時間集中型。

かの有名な人たちですら、ずっと集中して仕事をするわけではなく、他の活動からインスピレーションを得て、その後、短時間で成し遂げているんですから、僕がずっと机に縛られていなくてもいいじゃないですかねぇ」(中村さん)

「いろんな創作活動って、ほとんどがウォーターフォール型ではないはずなんですよ」と中村さん。「ああいう優れたものを生み出すには、いろいろな思考や活動を経て、最後に“トンッ”と集中して出てくるもの。だから、僕がギターを触ったり、サーフィンしたり、散歩したりしているのは、すべて仕事のためのものである、と見てもらいたいなと思っています」と笑います。

そして、その集中するのに大切なのが「環境だ」というわけです。

HHKBは「自分は自分である」という意識を強めてくれるアイテム

そんな中村さんが選んだキーボードがHHKBシリーズです。訪問した仕事場にはHHKB Studio 墨モデルが、別の拠点にはHHKB Professional Type-Sが置いてあります。

中村さんは東京大学理科一類へ入学し、2回生のときに「電気情報工学に行けば、就職で失敗しないかな」と考えて工学部を選び、プログラミングなどを学んだといいます。

3回生でプログラマーとしてバイトを始め、周囲にHHKBシリーズを使っている人を見かけるように。4回生で憧れの先輩が使っているのを見るにつけ「あの人みたいになりたい。あのキーボードが欲しい」とのことで、HHKBの購入に至りました。

今でこそ日本語配列のHHKB Professional Type-SとHHKB Studioを愛用している中村さんですが「英字キーの無刻印を使っていたこともあるんですよ」と打ち明けます。「黒のモノリスみたいでカッコ良かったんですが、パスワードを入力するときにわけがわからなくなることがあって、今では刻印タイプに戻りました」と笑います。

HHKBシリーズを購入する前に使っていたREALFORCEシリーズのキーボードも、静電容量無接点方式の良いものですが、なぜ切り替えたのでしょうか。

「実は昔、テニスをしていたんですよ」と中村さん。「プレイするときには脇をキュッと締めるんです。その感じが好きで、このミニマムでコンパクトな、入力時に“キュッ”と脇を締められる感じがビューティーで良いな、と思ったんです」と解説します。

他にも理由はあります。「ホームポジションからほとんど手を動かさずに入力できることが直感的にハマった」こと、「まるで手書きをしているかのようにナチュラルに、体の一部であるかのように入力できるように考えられた設計である」こと、さらには「ギークさの喜びにつながる」ということも挙げてくださいました。

「今、金融や経営という界隈で仕事をしていますが、僕はエンジニア畑の人間なんだぞ、ということを主張したい。コードを書くときにHHKBシリーズを使うと、セルフアイデンティティが満たされていくんです。自己表現につながる製品なんです」(中村さん)

すべてはつながっている――ガジェット選びにも通じる価値観

インドで幼少期を過ごし、帰国してから東京大学理科一類に入学した中村さん。就職で失敗しないようプログラミングを学び、大学時代にそのアルバイトもしていたはずなのに、なぜ経営戦略のアドバイザーという、いわば文系のような仕事に落ち着いたのでしょうか。

「時給が高いと聞いてアルバイトをしていたのに、1500円で、思っていたほどではなかった。これなら起業して自分で稼いだ方が良いのではないかと気づいた」と、大学時代に起業した経緯について話してくれました。

大学卒業後は、「修行したい」とのことでマッキンゼー・アンド・カンパニーへ新卒入社。社会人としての振る舞いを身につけることで、「ビジネスの幅が広がった」と振り返ります。

ガジェット好きになった理由は、子どもの頃から物事の裏側にある仕組みを考えることが多く、ハンダ付けといった電気工作も行っていたからだと言います。

「アメリカンスクールでMacintoshに触れ、映画『ターミネーター2』を見て、カッコいいなと思い、コンピューターに憧れて電気情報工学を専攻したんです」(中村さん)

理系からコンサルティング企業に転身した理由は「コンピューターばかりをずっと触る仕事を一生続けるのかな? 今、M&Aとか流行っているよな。それではコンサルティングをやってみようか」ということがきっかけだったとか。

「振り返れば、すべてつながっているように見えますが、自分の今のキャリアが、あるべきものだったと言いたいがためにつなげているだけという気もします」と笑います。

今でもガジェットが好きな中村さんですが、新しいものに飛びつくことはありません。「最初にHHKBを買ったきっかけは尊敬する先輩の影響でしたが、今では自信がついていることもあり、人から勧められるものに手放しで飛びつくということがなくなりました」と語ります。

「こういう仕事をしていると、盛んに勧めるものには裏があるのではないか、というようなマーケティングの裏側の意図を考えてしまうんですよね。だから、ブランドものに対する執着などもありません。そのような中で生き残ってきたこれらのガジェットをこれからも愛していきたいなと思うんです」(中村さん)

特に愛しているものは、中村さんが“永遠の命”を持っていると考えるガジェットたち。HHKBもその1つです。「例えばギターであれば断線しても、複雑な構造をしているわけではないから直せますよね。サーフボードもそうです。壊れることは壊れるんですが、直すことができる。だから、今は本の他に新しいものはほとんど買うことはありません」と解説してくれました。

「モノって買ったらそれで終わりではないですよね。使わなくちゃいけない。するとやることが増えてしまう。生活が複雑になってしまう。やることを増やさない、という観点ではモノを買わないことが大事で、今持っている“永遠の命”を持つ、シンプルなモノを大切にしていきたいと考えているんです」(中村さん)

「こだわりの詰まった良いものを使いたいですね。いろいろなモノを買ってガチャガチャさせると、自分の生活自体もガチャガチャしてしまう。それより機能面でスッキリとした、やるべきことに集中できる環境を作った方がいいと思いませんか?

集中を作り出すデバイスがあれば、それでいいんじゃないかな、と思うんです」(中村さん)

物事の裏側に思いを馳せ、さまざまな体験をしつつ、集中するときには集中してしっかりと結果を残している中村さん。美しいデザインを取り入れつつ、余計な機能を削ぎ落としたコンパクトなHHKBシリーズに通じるものがあると感じました。

多忙な中、貴重なお話を聞かせてくださりありがとうございました!

執筆者

渡辺まりか

通電するガジェットをこよなく愛するフリーランスライター。馬が好きで乗馬ライセンスを、海が好きで二級小型船舶操縦士免許を、昔からのあこがれで普通二輪免許を取得するなど多趣味。物欲を抑えつつ、編み物をライフワークとするなどアナログな一面もある。