日本語配列と英語配列の違いとは?QWERTY配列以外の配列や選び方も解説

パソコンで文字入力を行う際に欠かせないキーボード。

中でも注目されるのが「日本語配列(JIS配列)」と「英語配列(US配列)」の違いです。

最近では英語配列のキーボードも一般的になり、ノートパソコンの購入時や外付けキーボードを選ぶ際に、どちらにするか迷う方も多いのではないでしょうか。

この記事では、日本語配列と英語配列の違いをはじめ、物理配列と論理配列、QWERTY配列以外のキーボードレイアウトの存在やそれぞれの歴史、効率性の観点から見る選び方のポイントまで、詳しくご紹介します。

日本語配列と英語配列の違いとは?

日本語配列

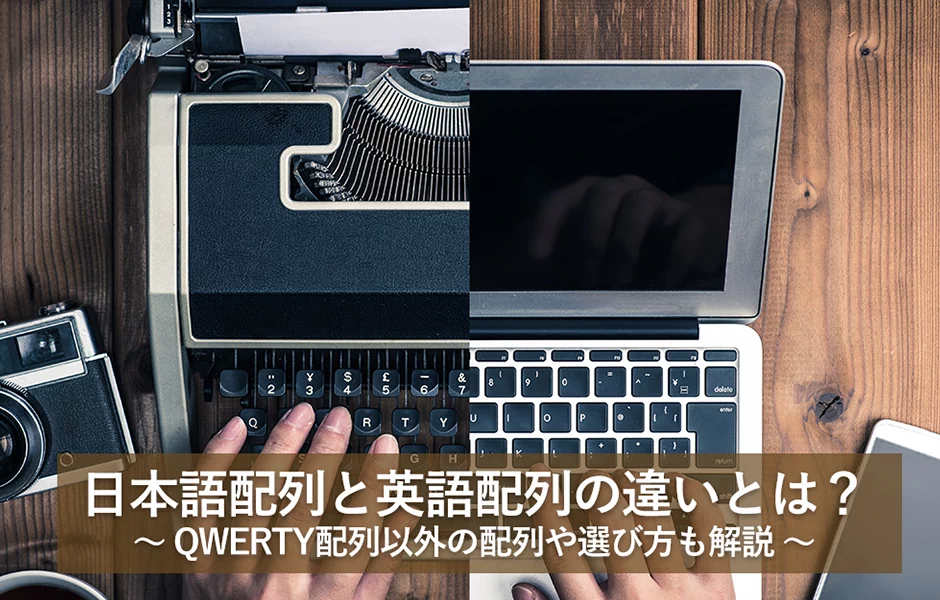

日本語配列(JIS配列)とは、日本産業規格(JIS)が「JISX6002:1980 情報処理系けん盤配列」として定めた、日本語入力用キーボードのキー配置に準拠した配列のことです。

かな刻印があることや、「変換」「無変換」「全角/半角」など、日本語入力に特化したキーが搭載されている点が特徴です。

なお、JIS配列の標準には「Control」や「Alt」などの修飾キーは含まれていません。これらのキーが追加された現在のキーボードは、キー数から「106キーボード」と呼ばれ、さらに「Windows」キーと「アプリケーションキー」を加えたものは「109キーボード」と呼ばれることが一般的です。

(画像は、KLEで作成)

英語配列

一方の英語配列(US配列・ANSI配列)は、ANSI(米国国家規格協会)が「ANSI INCITS 154-1988」に定めた配列に準拠しており、主に英語圏で使用されています。

日本語配列を含めた各国のキー配列のベースとなっていて、日本語配列に比べてキー数は少なく、「かな」の刻印がない点が特徴です。

日本語配列と同じく、キー数によって「101キーボード」または「104キーボード」と呼ばれます。

ISO配列

JISやANSIの他にも、国際標準化機構(ISO)が「ISO/IEC 9995」として定めた配列(ISO配列)があります。これは特定の言語のキーボード配列を定めたものではなく、この規格をベースにして国家規格もしくは業界規格の配列を定めるようにすることを目的としています。

日本語配列と英語配列の主な違い

日本語配列と英語配列にはどのような違いがあるのでしょうか。

歴史的な経緯も含めて、その異なる特徴を紹介します。

- かな刻印の有無

日本語配列の特徴として、かな入力のための刻印があります。かな入力はワープロなどの専用機が主流だった90年代までは利用するユーザーが多く見られました。現在はローマ字入力が主流であることから、日本語配列でありながらかな刻印がないキーボードも存在します。

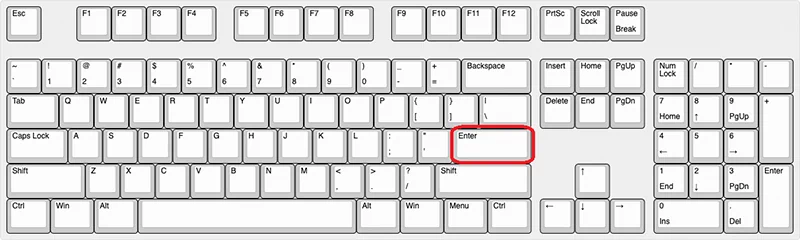

- Enter/Returnキー

Enter/Returnキーは日本語配列では逆L字型の縦に長い形状ですが、英語配列ではShiftキーやTabキーのように横に長い形状です。逆L字のEnterキーはISO配列で使用される形状(通称ISOエンター)と同じもので、JIS配列の策定時にISO配列を参考にしたことに由来します。

-

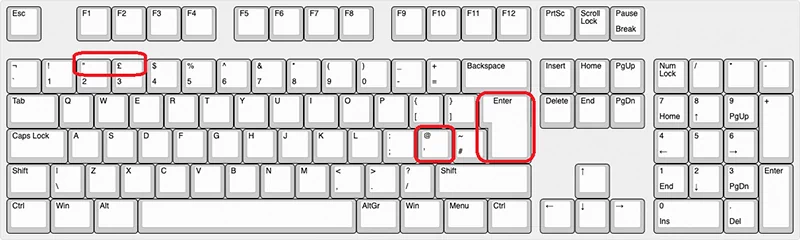

記号の配置

日本語配列と英語配列で大きく異なるのが記号の配置です。

日本語配列では数字の「2」の位置に「”」が配置されているのに対し、英語配列では「@」となっています。その他にも「_(アンダーバー)」「;」「:」「=」「&」などの配置もわずかに異なります。

この違いはタイプライターが通信やコンピューターの入出力に使われるテレタイプ(印刷電信機)へと移行する過程で生まれました。

キーに対応する記号のペアを決める際、もともとタイプライターで使われていた記号の配置を引き継いだ「タイプライター・ペアリング」と、キーボードの回路簡略化などを目的に論理的に整理された「ロジカル・ペアリング」の2種類に分かれたためです。

アメリカではIBM社が自社の製品でタイプライター・ペアリングを採用し、それがのちにANSI配列として標準化されたため、英語配列はタイプライター・ペアリングの記号配置となっています。

これに対し、日本語配列はEnter/Returnキーと同様にISO配列を参考にしており、ISO配列がロジカル・ペアリングを採用していたため日本語配列もまたロジカル・ペアリングの記号配置となっています。

このような経緯で、日本語配列と英語配列で記号の配置に違いが生じています。

物理配列と論理配列

ここまでは日本語配列と英語配列の違い、それらの根拠となる規格についてみてきました。

このような規格では「それぞれのキーを物理的にどのような大きさでどのような位置に配置するか」と「それぞれのキーにどのような文字を割り当てるか」の両方を規定しています。

この物理的なキーの配置のことを「物理配列」、どのキーにどの文字を割り当てるかを「論理配列」と言います。

続いては、日本語配列と英語配列に共通となっている、アルファベット部分の論理配列「QWERTY配列」について歴史的背景も含めて紹介します。

QWERTY配列の歴史は入力効率と標準の歴史

日本語配列であっても英語配列であっても、現在のキーボードのアルファベットの配置はほぼ「QWERTY配列」と呼ばれるものです。

キーボードの左上の英字6文字が「Q」「W」「E」「R」「T」「Y」と並んでいることからそう呼ばれています。タイプライターから続く歴史ある配列で、現在でも事実上の標準配列として使用されています。

それではなぜABC…と整然と並んだ配列ではなく、一見バラバラにアルファベットが並んでいるQWERTY配列が標準となったのでしょうか?

入力効率と普及が生んだ“事実上の”標準

その由来として、「タイプライターの機械的な制約から打鍵速度を意図的に落とすために考案された」という説があります。しかしこの説は必ずしも正確とは言えません。

当時の利用シーンの一つとして、モールス信号を聞き取りながらタイプライターで書き起こす作業がありました。その際、アメリカ式モールス符号の中でも混同しやすいZ(・・・ ・)と

S(・・・)E(・)を素早く区別して打鍵できるよう、これらのキーが近くに配置されるよう設計されていたという説があります。つまり、あえて入力速度を落とす理由はなく、むしろ速度が必要な場面において当時から入力効率は十分に意識されていたことが分かります。

タイプライターの製品進化にともない、QWERTY配列も改良が重ねられていきました。一方で、QWERTY配列とはまったく異なる新しい配列を考案する試みも数多く存在しました。

当時はどの配列がもっとも高速に入力できるかを競うコンテストも開催されており、入力効率の高さを追求する取り組みが積極的に行われていた時代でした。

それでもなお、最終的にはQWERTY配列が市場での採用を広げ、ビジネス面で寡占状態を築いたことで事実上の標準として定着し、現在に至っています。

効率の良さで挑戦したDvorak配列とColemak配列

コンピューターの普及以降、QWERTY配列に代わる配列として「Dvorak配列」や「Colemak配列」などが一部のユーザーによって利用されるようになりました。

これらの配列は、アルファベットの出現頻度などに基づいた科学的アプローチで設計されています。

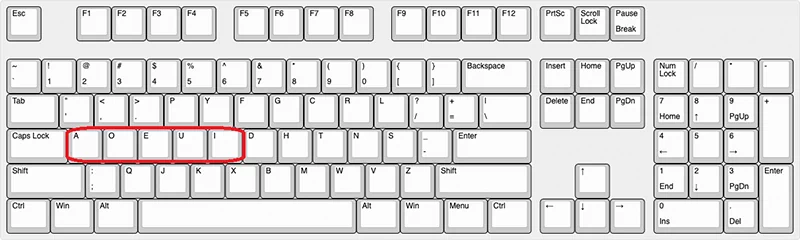

Dvorak配列

Dvorak配列は、英語のタイピング効率を高めるために考案された配列です。母音を左手の中段に集め、頻繁に使われるアルファベットを打ちやすい位置に配置する合理的な設計が特徴です。これにより、指の移動が最小限に抑えられ、タイピングのスピードアップや疲労軽減が期待できます。

しかし一方で、Dvorak配列は英語を基準に作られているため、日本語入力時に使うキー配置との相性が必ずしも良いとはいえません。例えば、日本語でよく使う「K」が左手の下段に配置されているため、打ちにくさを感じる場合があります。また、「Z」「X」「C」「V」といった、ショートカット操作で頻繁に使われるキーの位置がQWERTY配列と異なるため、作業効率が落ちることもあります。

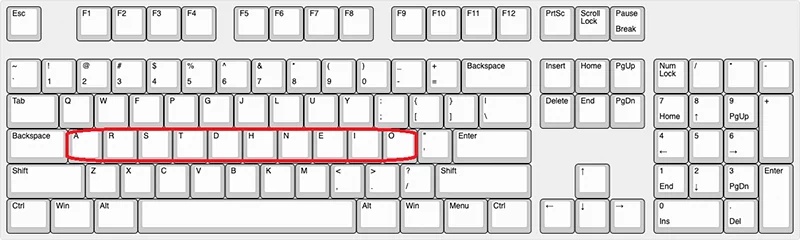

Colemak配列

Colemak配列はQWERTY配列をベースに改良を加え、より効率的にタイピングできるよう設計された配列です。Dvorak配列が従来のキー配置から大きく変えることでタイピング効率の向上を目指したのに対し、Colemak配列はQWERTY配列の非効率な部分のみを修正して習得しやすいことを重視しています。

具体的には、「Z」「X」「C」「V」や記号キーの配置はQWERTY配列と同様に保ち、アルファベット部分も左右の手の担当するキーが2キーだけ入れ替わっているのみなど、必要最低限の変更にとどめています。その上で出現頻度が高いアルファベットをキーボードの中段に集めることで指の移動を減らし、疲れにくくスムーズなタイピングを実現しています。

いずれの配列も指の移動距離を最小限に抑え、ホームポジションを中心に入力できるよう工夫されており、高速かつ快適なタイピングを実現するとしています。どちらも「入力効率の追求」という点では非常に優れたアプローチです。

しかし、すでにほとんどのキーボードにおいてQWERTY配列が普及しているなどの課題があり、一般化はしませんでした。

こうした経緯をふまえると、QWERTY配列が現在の標準的な配列となったのは効率性という設計思想の面と、市場での普及・互換性といったビジネス的成功という、2つの側面が重なった結果であるといえるでしょう。

HHKBに見る「どこでも同じ配列」という発想

「Happy Hacking Keyboard(HHKB)」は「どの環境でも同じ配列を使えるように」という思想のもとに生まれたプロフェッショナル向けキーボードです。

コンピューターが普及し始めた1970年代には現代のようなコンピューターにまつわる標準はまだなく、キーボードも各社独自の多種多様なものが提供されていました。

当時のコンピューターで用いられていた配列や環境については、和田英一氏の論文「けん盤配列にも大いなる関心を(PFU Technical Review Vol.3, No.1(Feb.1992), pp.1-15)」が有名です。

この中では、乱立するキーボード配列とそれらの間をスイッチしながら作業をしなければならない煩雑さを示し、その解決案として「どこでも同じ配列」が使えることが望ましいと述べています。その実践として当時利用されていたコンピューターのキーボード配列の最小共通項部分を抽出し「Alephキーボード」として提案もしています。

この配列をもとにPFUが小型で持ち運びやすいキーボードとして製品化したのがHHKBです。後の談話ではこれを「馬の鞍」に例え、「パソコンは消耗品であり、キーボードは大切な、生涯使えるインタフェース」と述べています。

このことからも、HHKBはどのパソコンでも同じ配列を使うことによって高い入力効率を維持し続けるというアプローチを取っていることがわかります。

2023年には、PFUが新しいHHKBのシリーズとして「HHKB Studio」を発売しました。最大の特徴としてポインティングスティックとジェスチャーパッドを搭載しており、近年の大画面化やポインティングデバイス主体のUIを念頭に「マウスとの移動距離をゼロにする」という目的を持っています。HHKB Studioは、時代に合わせた入力効率を高めるアプローチをしたデバイスです。

「キーボードの」配列から「あなたの」配列へ

キーボードの配列は、タイプライターからの機械的・電気的な進化、ビジネス的な要請、さらには効率の追求といった歴史的な背景によって決定されてきました。

現代のパソコンで使われているキーボードは、かつてのような機械的な制約がなくなり、部品の高性能化によって自由度の高いキー配列が可能になっています。

HHKBにおいても「Professional HYBRID」シリーズや「Studio」ではキーマップのカスタマイズに対応しており、30年近く愛され続けてきたHHKBの配列はそのままに、ユーザーの好みに応じてキーの割り当てを変更したり、独自のショートカットを割り当てたりできるようになりました。

現代におけるキーボード配列は、キーボードに人が合わせるためのものではなく、人に合わせて柔軟に変えていく時代になったと言えるでしょう。

HHKBの英語配列は、和田氏の案をベースに設計されたものであり、長年にわたり多くのユーザーに支持されてきた信頼性の高い配列です。今後もHHKBをHHKBたらしめる中核的な配列として受け継がれていくでしょう。まだ触れたことのない方も、ぜひ一度体験してみてください。いかにその配列が洗練されているかを実感できるはずです。

一方、日本語配列モデルはオリジナルのHHKB英語配列をベースに、形状を大きく変えずに矢印キーや日本語入力用のキーを追加し、より一般的なJIS配列に近づけた構成となっています。そのためキー数は英語配列の60キーに対して69キーと多く、カスタマイズ性の面ではさらに柔軟な使い方が可能です。HHKBのカスタマイズ機能を最大限に活用したい方には、特におすすめの配列と言えるでしょう。

執筆者

ぺかそ

回路設計エンジニア。びあっこと共にYouTube配信「ほぼ週刊キーボードニュース」でキーボードに関する最新情報を発信するほか、自らキーボードの設計や技術系同人誌の執筆を行っている。キーボードのケースデザインや内部構造に強い興味を持つ。

https://pekaso.org/

びあっこ

ソフトウェア開発エンジニア。「ほぼ週刊キーボードニュース」でキーボードに関する最新情報を発信するほか、「Self-Made Keyboards in Japan」管理人やキーボードマーケット運営事務局代表を務めており、キーボードコミュニティの発展にも力を入れている。