HHKB 裏HISTORY 第一章 後編

HHKB裏History第一回後編は、工作のようにして作られたキーボードが、「製品」という事業になっていく過程のストーリーです。しかし、そもそも、PFU研究所には事業を立ち上げる権利も、製品を販売する部署もありません。ここからは、専門性と汎用性のバランスを考える綱引きの物語が始まります。

\前回(前編)のお話はこちらから/

和田先生のこだわり+研究所メンバーの好み+数を売るためのアイディア=製品としてのキーボード

八幡勇一さん(以下、八幡) 和田先生がいちばんこだわったのは、ControlキーとEscキーの位置ですね。emacs、viの人たちにとって、この配置は絶対。また、キーの並びも重要でした。 文字キーが逆台形にならんでいて、すべてのキーが隣り合う上下で縦にそろっていないことが問題だし、スペースバーが6単位なのも意味があって、7単位よりも軽くなるだろうというところを意図しています。

飯沼宏氏さん(以下、飯沼) とは言っても、Fnキーとかは付けないわけにはいかない。UNIXでも緊急のためには必要なキーだからね。WindowsだとFnキーと数字キーの組み合わせでファンクション・キーになるようにもしなくちゃいけないし、このままでは製品にならなかった。そうそう、カーソルの操作を右側でやるように決めたのは私なんです。Windows使いだったから、どうしても片手でカーソルを動かしたくて。

八幡 カーソルは、もともとは左側で動かす仕様だったんです。『WordStar(ワードスター)』っていう昔のパソコン用のエディタがあって、それにはダイヤモンドカーソルっていう機能が付いてたの。Controlキーと「E」「X」「D」「S」キーを組み合わせて左手でカーソルを動かす。

飯沼 emacsやviだとそれでいいけど、Windowsで使う場合は、片手でFnキーを押しながら、もう片方の手でControlキーと文字キーの組み合わせを操作することになって片手でカーソル操作ができない。Windows使いとしては、絶対に片手でカーソル操作はしたいと。それで、Fnキーを右につけてカーソル移動用のキーも右側に持ってきたんです。

八幡 UNIXユーザーにとっては、FnキーはBIOSの設定用でしかなくて実際の運用で使うなんて考えられないわけですから。位置なんてそれこそどうでもよくて。多分、キーボードの流れってタイプライターから始まって、それがテレタイプ系とカードパンチ系のふたつに分かれたんですよ。で、マイコンとか初期のパソコンはテレタイプ系のキーボードをずっと使ってたんだけど、IBM PCが出てきて、そっちはカードパンチ系に近いキーボードを作り始めた。その辺の事情を最近調べてるんですけど、なんとなくそういう系列があるっぽくて。今のJIS配列は完全にIBMのカードパンチ系の配列そのままですよね。

飯沼 左上に「全角/半角」キーがある、あの謎の配列はIBMが残した変なクセですね。でもまあ最初は日本語配列とか全く考えてなかった。

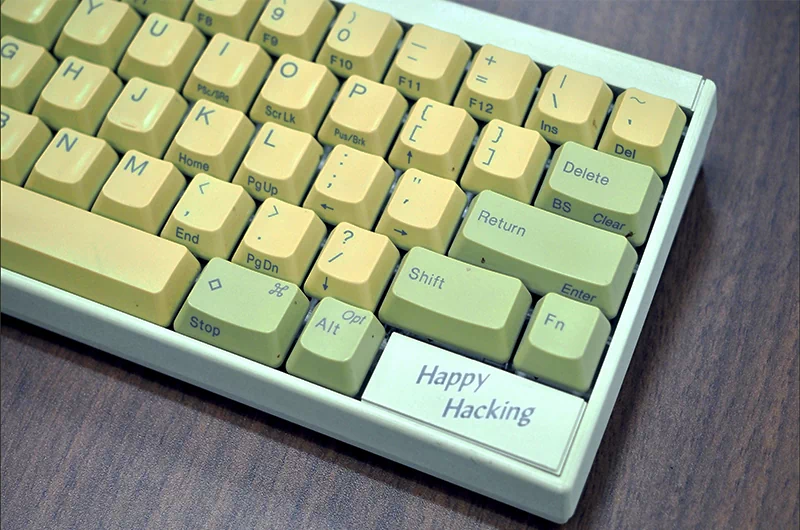

八幡 「Stop」ってキーがあるじゃないですか。これもSUNのワークステーションには必須のキー。オープンブートというのを呼び出すためのキーで、これが大事だったんです。今は使わないキーだけど、刻印だけは何故か残してるんだよね。そして、vi、emacs文化と真っ向対立したのがOptionキーですね。最初、和田先生は絶対付けないって言ってて、でも、これがないとMacが使えない。それで、一生懸命お願いしたんですよ。「これ付けないと台数が出ないんです」「商売上、付けるしかなくて」と言って。

飯沼 そこは一応分かっていただきつつ、妥協していただいたという感じです。商品化にあたっては、さっきのWindowsユーザーとしてはこれが必要とか、Macユーザーとしてはここがないとみたいなところを調整していかなければなりませんでしたね。

八幡 実際のところ、ファンクション・キーが無いと、パソコンもサーバーもMacも使えないんですよね。そこは、和田先生も理解されて、自分のこだわり以上に、製品にして欲しいという思いが強かったんだと思いますよ。

飯沼 当時は、プロトタイプを学生さんにも見せて、反応を見たりとかされてましたよね。

発売当時は、SEやプログラマー用のvi、emacsのためのキーボードというイメージが強かったHHKBですが、こうやって当時のお話を伺うと、最初の開発陣にSUN、Win、Macそれぞれのユーザーが揃っていて、それぞれに自分の理想のキーボードになるように、こっそりと主張していたことが分かります。

もちろん、それは広く売らなければ採算が取れる台数を販売することができないという事情もあったわけですが、一方で三者三様の個人的な好みをしっかり反映させていたからこそ、様々な用途に使えるキーボードとして愛されることになったのでしょう。

そして物語は、いよいよ製品としてのHHKBについてのお話に突入です。

ついに発売された初代HHKBだが、実は高級キーボードを作るつもりはなかった

八幡 製品仕様が決まって、いくつかのメーカーに当たったんだよね。でも、どこもいい反応してくれなくて。売れそうにないというのもあったとは思うけど、当時キーボードの生産は日本ではあんまりやってなかったというのもあったんです。

飯沼 金型代だけで相当高い金額を言われてね。じゃあ、何台でペイする値付けにしようかと考えて、結果、価格が29,800円になった。

八幡 あの金型代の見積りって、断るために出した金額だったかもしれないと思ってる(笑)。でも、その値段で予算を取ってもらえたから発注できたんです。だから、もともとは高級キーボードを作ろうということは考えてなくて結果的に高くなっちゃった。それで、あとからなんとか高級に見せようと色々考えた。

飯沼 だって、最初のプロトタイプは標準的なFMV(富士通のパソコンのシリーズ)のキーボードの一部を切り出したようなものなのに製品は29,800円になっちゃったんですよ。

八幡 高くしか作れなかった。でも、実態が価格に見合っていないかというと、そんなことはなくて、タッチとかは、かなり追い込んで作っています。キータッチをテストする機械とかもあって、感応テスト的なこともやってた。

白神一久さん(以下、白神) 最初のモデルってメンブレン式だから、ラバーの硬さでキーの重さが決まるんです。それで、八幡と二人で何グラムがいいかなって話し合うんですよ。私はどうしても小指が打つキーは軽くしたくて、人さし指のは重くしたかったんですね。なのでラバ−を切って中に色んな硬さのものを並べて自分だけのキーボードを作ってました。開発者だけが楽しめるカスタマイズ(笑)。

八幡 この最初のモデルからあるロゴは飯沼さんが作ったんですよね。

飯沼 そうそう、なんかのフォントをイタリックにして、ちょっと手書きっぽい味わいにして。

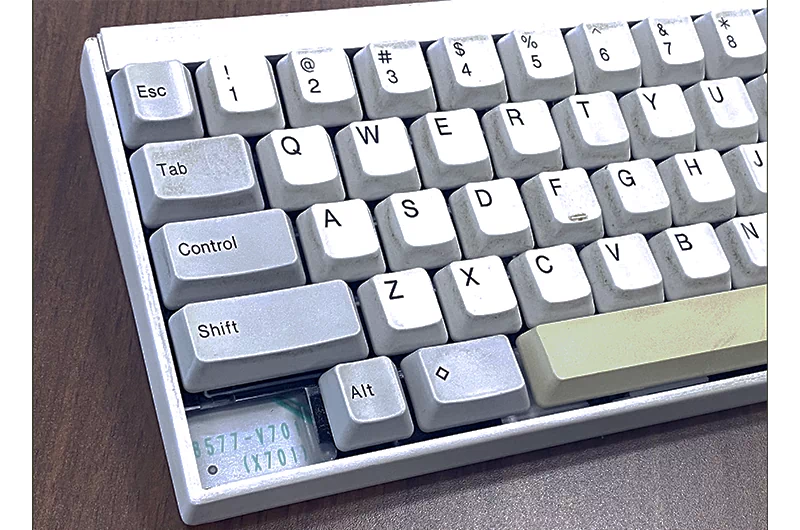

八幡 とにかく、この最初からの英語配列が「HHKB配列」だということは言っておきたいですね。それ以降の配列は云わばHHKB亜種。あと、この最初のとLiteまでのボディ側面のカーブがいいんですよ。これ、静電容量のキーだと出来ないので、そこからはステップになったんです。いつか、またやりたかったんですけどね。元のベースにしたキーボードが、カーブしてたんですよ。このデザインは他にはほとんどなくて、SPARCstation用にはたまにあったけど、PC用では高見澤工場だけがやってたスタイルらしい。もともと、富士通のがそうだったのかな。OASYSのもこのカーブだった。

高級キーボードのつもりはなかったけれど、結果的に価格が高くなってしまったことは、のちの経緯を考えると、実は、そう悪いことではなかったような気もします。そのあたりもHHKBが持つ強運かも。

とはいえ、次は、やっぱり低価格のキーボードの方が売れてしまったというお話と、やっぱり変なモノを作ってしまう人たちだったんだなというお話になります。

アメリカで売りたくて作った「HHKB Lite」

そして「HHKB Professional」へ

八幡 HHKBは、結構早い段階でアメリカにも持って行ってたけど、高いって言われて売れなくて、それで作ったのが『HHKB Lite』。

松本秀樹さん(以下、松本) Liteは要望通りお手頃な価格で提供したのに、残念ながらアメリカではあまり売れなくて、むしろ日本の方が売れたよね。29,800円だった初代は、最初の1年で2000台売って金型の減価償却が終わったことで1万円値引きして19,800円にするっていう「ダイナミック」なビジネスやってて、そこから1年で1万台突破して。でも、99年に出したLiteは、いきなり13,500台売れたんですから。

八幡 誰が買ったんだろうね?(笑)。そういえば、PDAの『Palm』と繋ぐ『Happy Hacking Cradle』もアメリカのPFUが結構推したんですよね。最初はPalmにキーボード繋ぐのが流行って、その時に、HHKBをPalmに繋ぎたいって言ってきた方がいたんですよ。それで、当時Palm OSの日本語化やってらした山田達司さんに連絡とったら協力してもらえることになって。その時、アメリカの方でもこれからはPalmだって言ってノリノリで、それで作ったんですけど、まあ売れなかった(笑)。

松本 だから、Liteまでは高級キーボードという意識はなかったんですよね。なるべく安くしたくてLiteを出したわけだし。

八幡 そうなんですよ、作ったら高くなっちゃっただけ。そうこうしてたら、諸事情で富士通高見澤工場での継続生産が出来なくなってしまってキーボードが作れないってことになった。でも、和田先生の目の黒い内は、HHKBを絶対やめたくないという思いがあって、だから代わりの工場を探さなくちゃいけない。色々探してるところに、東プレさんのキーのタッチがいいという噂になってたこともあって、試してみたら一番良かった。

飯沼 メカニカルにしようか静電容量にしようかとかも考えてて、メカニカルならアルプス電気(現アルプスアルパイン株式会社)かなとか、色々探してたところに、東プレ(東プレ株式会社)さんの営業さんが話を聞いてくれることになったんだよね。

松本 東プレは、『REALFORCE』もまだ知られてなかったし、静電容量式のキーも、空港のカウンターとか銀行とかの専用端末で主に使われていたという時代ですね。コンシューマ向けもあったみたいですけど、一部の人しか知らなかった。まだマニアの世界のものでした。

八幡 それで東プレの営業さんが一所懸命やってくれたので、決まったんだけど、金型代がまた高い。

松本 普通なら前払いする必要がある金型代を当時の事業部長が払わないって言い始めて、それで、償却の目標台数を定めて、1台ごとに金型償却費を乗せて36ヶ月での達成を目標に取引するっていう。こんなアクロバティックなことを東プレの営業さんに納得させたんですよ。

飯沼 松本さん、よくやったよね。結局は36ヶ月かからず、24ヶ月で達成した。

松本 このあたりから、私もズルズルってHHKBのチームに入って行っちゃうんだけど、最初は、監視役というかお目付け役だったんだよね。新海さんがOK出しちゃったから、事業化する権利がないところなのに事業みたいなものが始まっちゃってどうすればいいのか、みんな困ってたわけですよ。それで、どうにかしてあげなさいって上から言われて、何かよくわからないけど僕がサポートすることになって。

八幡 ともあれ、キーを静電容量にしたらどうしても小売価格は高くなる。なら、ちゃんと高級キーボードを目指そうということになって『HHKB Professional』になるわけです。私たちがガッチリと関わったのはこのあたりまでですね。

第一章『HHKBが世に出るまでの裏話』編は、ここまで。ここから、本格的に高級キーボードとして名を上げていくわけですが、実は最初のメンブレンのモデルの時からキータッチの良さはユーザーに知られていたのだそうです。そこまで追い込んで作らないと自分たち自身が満足できなかったのでしょう。

次回、第二章は『HHKB Professonal』と『HHKB Lite2』についての物語。また新しい挑戦としての開発裏話が始まります。

第二章に続きます。

\HHKB裏HISTORY 第一章 前編はこちら/

執筆者

納富廉邦

ひたすらHHKBで様々なジャンルの原稿を量産し、この1年半で7冊の本を上梓。

買った本は、その日のうちにScanSnapでデジタル化。既にPDF蔵書は9000冊を超える。本の中身が全文検索できることで、仕事の資料探しがとにかく楽。デジタルからアナログ、ガジェットから調理器具、寝具や衣類、バックに財布など、あらゆるモノ系と伝統芸能、音楽、アート、映画、本などの評論を中心に取材、執筆しています。あ、ギター弾いています。