HHKB裏History 第一章 前編

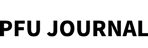

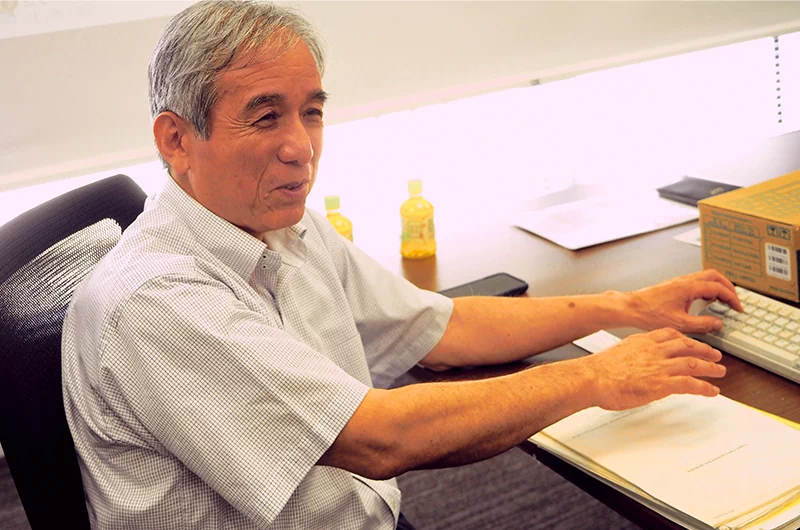

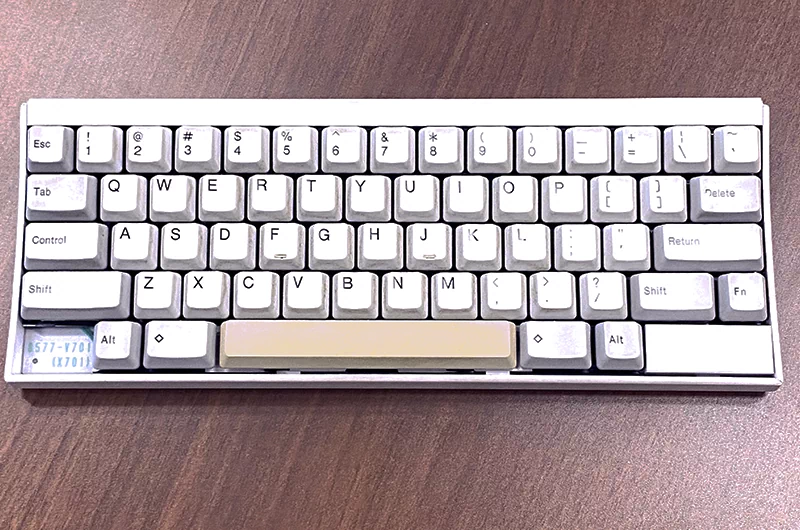

それぞれが手にしているキーボード、分かりますか?

和田英一先生の「馬の鞍」理論を始めとするHHKBの誕生神話は、あちこちで語られています。HHKBのサイトには立派なヒストリー・ページ(https://happyhackingkb.com/jp/history/)も用意されています。しかし、それは沢山の支持者やファンの皆様に支えられて成長した今だからこそ、神話として成立しているストーリー。

ひとつの工業製品が生まれて世に出るためには、その裏側で様々な思惑や苦労、諸事情や困難を鑑みた英断、思い掛けない僥倖などが隠れています。物語になるような話ではないけれど、それらがなかったらHHKBはこのような形で世に出ることはなかったであろう小さな事実や、当時の事情の積み重ねは、どこかで記録しておかないと誰にも知られないままです。

『HHKB裏History』は、この変わったキーボードが何故こんなに愛される製品となったのかについて、その裏側を知る当時の関係者の思い出話の形で明らかにしていこうという試みです。

第一章は、HHKB前史とも言える、何故、コンパクトなキーボードが求められたのかという当時の事情から、HHKBが真の高級キーボードを目指した『HHKB Professional』の誕生前史ともいえる物語。

今回登場するのは、当時、株式会社PFUの研究所に所属していて、初代HHKB企画/開発メンバーとなった、八幡勇一さんと白神一久さんのお二人に加え、その二人の上司的立場でHHKBの製品化に最初から関わった飯沼宏氏さん、さらに、製造、販売の方面で、HHKBの存在価値を高めることに携わってきた松本秀樹さん。この始まりの四人のお話から、裏Historyが始まります。

まずは、その前史から、和田先生とPFUの関わり、そして、HHKBというキーボードの原型が生まれるまでの物語を、前後編でお送りします。

始まりは1990年前後、「キーボードが大きくなっていく」流れへの反発

八幡勇一さん (以下、八幡) 当時、世の中的にキーボードをコンパクトにしたいっていう流れはあったんですよ。UNIXとかやってた人は、文字だけ打てればよかったから、テンキーとか必要なくて。でも、ワークステーションとか出てきて、ビジネスで使うようになると、『テンキーが欲しい』『ファンクションキーが欲しい』って、どんどんキーが増えていっちゃったんです。

飯沼宏氏さん(以下、飯沼) それ、要らないだろう?ってことで、どちらかというと、それ以前の形に戻したみたいな感じだよね。

八幡 最初は、そういう感じでしたね。もう、そういうのが大好きな人たちがいっぱいいて、それこそ、当時の『Bit』(1963年から2001年まで、共立出版が発行していたコンピューター・サイエンス誌)なんかで、そういう話が盛り上がってたんです。東大の先生とか、色んな人がワイワイやってたよね。その流れで和田先生(和田英一氏)が、PFUのテクニカル・レビュー誌に寄稿してくれた(PFU Technical Review Vol.3,No.1 和田英一『けん盤配列にも大いなる関心を』https://happyhackingkb.com/jp/special/dr_wada/pfutechreview/)。竹内郁雄さんの『キーボードカオス』がBitに載ってた頃ですよね。1990年くらいから盛り上がってきていて。

飯沼 86年に出たAppleの「Macintosh Plus」のキーボードが、結構、そういう考え方に似てて、HHKBの横にテンキーが付いてるくらいの、非常にコンパクトなキーボードで、そういう製品もちょこちょこありましたね。

八幡 世の中がワークステーションを使うようになって、それに合わせてキーボードがどんどん大きくなっていくのがSUN使いの私としても、とにかく嫌だったんですよ。そこが発想の始まり。それで、じゃあ、コンパクトなキーボードに向いた配列はどういうものだろうというのをPFUのテクニカル・レビュー誌に書いて頂いたのが92年。だから、その前にも、コンパクトなキーボードが欲しいという流れがあったんですよね。

飯沼 でも、そこからすぐにPFUでキーボードを売るって話になるわけではない(笑)

八幡 そういう記事を書いて頂いていたことも忘れてましたから(笑)。そのあとで、たまたま、当時のPFU研究所の所長だった新海卓夫専務と和田さんが、何かの時に会うことになって、『こういう記事を出したの覚えてますか?』みたいな流れが。

白神一久さん(以下、白神) そうですそうです。そういう流れから新海さんに「じゃあ、この和田さんの記事読んで感想文書いて?」って言われたんです。それで、書いた文章を新海さんに渡して。その感想文に対する和田先生のリアクションがあったから『HHKB』の話が具体的になったのかと思ってたんだけど、あとで聞いたら、和田さん、その感想文読んでないって(笑)。

八幡 多分、その時の論文では、内容はキーボードじゃなくてもよかったんですよ。

飯沼 テクニカル・レビューの何に書いてもらったんだっけ?

白神 テクニカル・レビュー創刊号の巻頭の招待論文を、和田先生にお願いしたんだと思う。で、あとになって、「それがあったね」って話になるという。多分、その頃、和田先生が富士通研究所の顧問になられて、その繋がりで出てきた話だったんじゃないかなあ。その辺は、わたしたちには全然分からなくて、いきなり新海さんに、この二人(白神・八幡)が呼ばれて。「打ち合わせがあるから来て」って。

松本秀樹さん(以下、松本) 和田先生が富士通研究所の顧問として数年いらっしゃったタイミングで、PFU研究所の所長だった新海さんと話す機会も増えて、その中で、「和田先生に前にキーボードのことを書いてもらいましたね」的な話もあって、それがドンと落ちてきたっていう感じですよね。

HHKBのホームページでキー入力の様子を見せるJavaアプレットを和田先生の学生さんと制作。

飯沼 PFU自体も、自分たちでアッセンブリはしていなくても、コンピューター作ってたからキーボードも扱ってて、そこに、独立した形で話が出てきたのが、コンパクト・キーボードだったという。

八幡 量産とかは全く考えてなくて、とりあえず一回作ってみようという感じで。まだ、キーボードはパソコンに付いてくるものという認識が主流だった時代。でも、親指シフトとか、そういうのは独立した製品として売ってましたね。ただ、一般に店頭ではあんまり売られていなかった。

こうして、八幡、白神両氏は、本業の傍らコンパクトなキーボードを作るというミッションに取り掛かりました。この段階ではまだ、viやemacsといったUNIX用のエディタで使いやすいキーボードを模索するというだけのストーリー。和田先生の理想のキーボードを、先生の頭の中から引っ張り出して、世の中に誕生させるまでのお話でした。

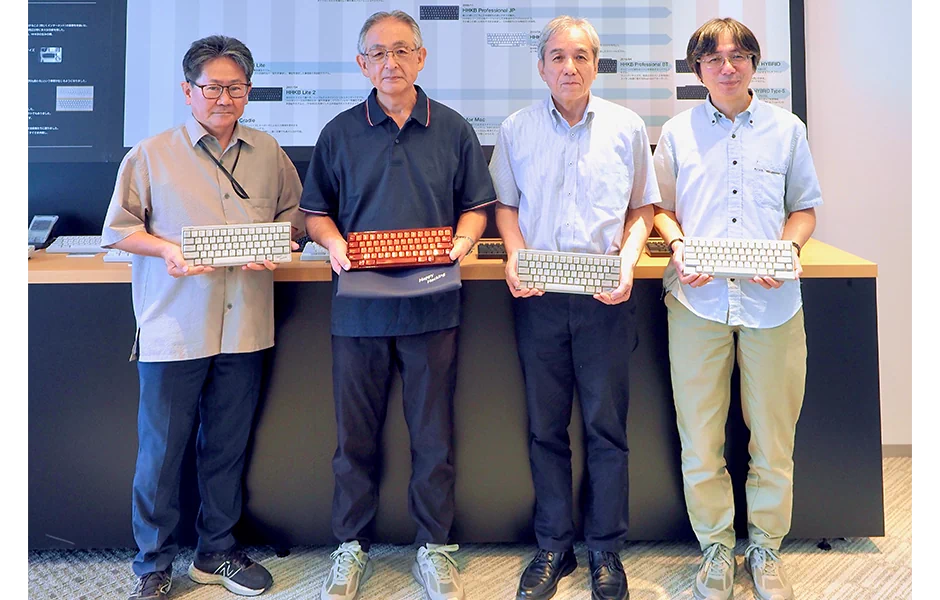

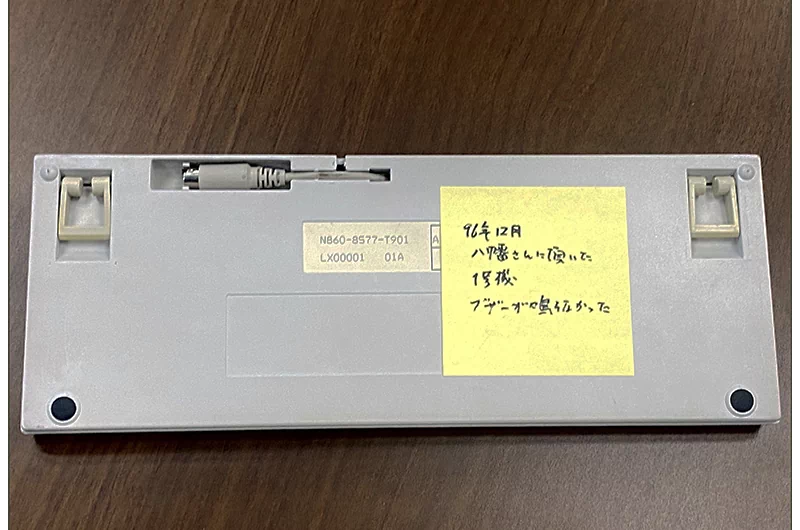

「社会貢献として和田先生の構想を形にしてみよう」という形で実現した手作りの1号機

八幡 和田先生が出してきた配列のアイディアというのは、数字と文字だけのもので、それってテレタイプから来てる流れの配列なんですね。各キャラクターに1個ずつコードが振られていて、それをパソコンとやり取りできればいいっていう発想なんです。UNIX使いの人たちって、viとemacsが使えればいいっていう人たちだから、それだけあればいいという考えで配列が作られてたわけです。でも、パソコン(WindowsやMac)に繋いで使おうとすると、それだと使えない。例えば、昔のパソコンだとBIOSを呼び出して何かするとか、ワークステーションでも特殊なキーを押してブートモードにするとか、そういう機能のためのキーは、汎用的に使えるキーボードにしようとすると絶対必要なので、それらをどう追加するかとか、そういうことを考えてました。

白神 初期モデルにはSunワークステーションだけじゃなくPC/ATインタフェースにも繋がるケーブルが付属してましたよね

八幡 そうそう、最初のモデルはSunとPC/ATのケーブルで、次のモデルでMacintosh(マッキントッシュ)用のケーブルも追加しました。パソコンとワークステーションってキーボードのインターフェイスが違ってたんですよ。それをひとつのキーボードで両方に繋がるようにしたいと。もうひとつオマケにMacとも繋がるといいねって。このプロジェクトみたいなものをやる前、私はSUNのSPARCstation関連のことをやっていて、SUNのキーボードを知ってたんです。私のところとは別にパソコン部隊もあったんで、その辺の情報が全部あるし、Macのマニアもいたから、その辺の人たちの力を借りながら、「これなら使える?」という感じで開発してましたね。

飯沼 その上で、和田先生の『馬の鞍』じゃないですけど、どこにでも持っていけて、どれにでも使えるっていうのも、最初からコンセプトとしてあって。

八幡 どうやってキーボードの接続先を切り替えるかというのも、色々議論があったんだけど、ケーブルを繋ぐことで、自分がどれに繋がれてるか自動的に認識してモードが切り替わるというのを作って、それは一応特許とってあります。今は、USBで繋がるけど、当時はワークステーションにしても、SUNはSUNのインターフェイスがあって、IBMはIBMのパソコンと同じインターフェイスを使ってるんで、そこも違うんですよ。で、パソコン用のキーボードはどこも作ってたけど、SUNのキーボードは国内では富士通高見澤コンポーネント株式会社(通称:富士通高見澤、現:FCLコンポーネント株式会社)でしか作ってなかった。まあ、探せば他にもあったかも知れないけど、たまたま、PFUで作っていたワークステーションのキーボードを富士通高見澤で作ってたと。

飯沼 でもまだ製品化とか考えてなかったよね。最初は既製品の、長くてテンキーも付いたキーボード買ってきて、不要な部分を切ったり貼り付けたりして試作機を一応作ってみて。それを和田先生にお渡しして。そしたら先生と周囲のキーボード界隈の人たちがいろいろ議論されたそうで、そこでやっぱり欲しいということになった。そこまできてようやくお金の話が出てきたという感じでしたね。最初は、それこそ新海さんが「社会貢献だから」で予算を取ってきて、とりあえず和田先生の構想を形にしてみようというだけの話で。

八幡 A4の半分の大きさっていうのは最初からの要望で、それに収まるように既製品キーボードをカットしたのですが、中に鉄板が入っていて、レーザーじゃなきゃ切れなくて大変でした。

白神 ケースは私がカッターで切り貼りして作りました。おおきなバリ(切った際に残る突出部や余分な部部分)が残ったままだったけど、先生がすぐに見せたいからと言って持っていきました。

八幡 でも、そうやって作った最初のものが、和田さんの構想に一番近かった。

ようやく、最初のプロトタイプにして、本来の形での『理想のキーボード』のようなものが出来上がりました。そして、物語は、後編へ。HHKB製品化への道のりです。

執筆者

納富廉邦

ひたすらHHKBで様々なジャンルの原稿を量産し、この1年半で7冊の本を上梓。

買った本は、その日のうちにScanSnapでデジタル化。既にPDF蔵書は9000冊を超える。本の中身が全文検索できることで、仕事の資料探しがとにかく楽。デジタルからアナログ、ガジェットから調理器具、寝具や衣類、バックに財布など、あらゆるモノ系と伝統芸能、音楽、アート、映画、本などの評論を中心に取材、執筆しています。あ、ギター弾いています。